La Bolivie, c’est l’Amérique latine telle qu’on se l’imagine.

C’est d’abord l’inépuisable trésor de Potosí, qui finançait les entradas, les expéditions en Amazonie à la recherche de l’Eldorado mythique.

C’est d’abord l’inépuisable trésor de Potosí, qui finançait les entradas, les expéditions en Amazonie à la recherche de l’Eldorado mythique.

Quand on pense musique andine, ce sont toujours les airs de la Bolivie qui nous chatouillent les oreilles ; même la racoleuse Lambada est venue de là-haut. C’est aussi d’ici que Parmentier rapporta à Louis XVI la papa, la fameuse pomme de terre.

Et puis il y eut Bolívar, Patiño le roi de l’étain, Che Guevara et avant eux les missions jésuites, les Incas et les Tiwanakus dont le petit village est le berceau de la civilisation Inca… Tous furent la source d’inspiration de maintes aventures, dont celles du célèbre reporter imaginé par Hergé…

La Bolivie a nourri nos rêves d’enfant avec les bandes dessinées ! Les grands espaces humides du Pantanal ou la géométrie étale du salar d’Uyuni ; le gigantisme du Titicaca, source d’innombrables blagues d’écoliers ; les sommets somptueux de la cordillère Royale ou les cathédrales volcaniques du parc Amboró ; la ville coloniale de Sucre et les églises baroques. Et puis les ponchos, les lamas, les bonnets multicolores…

La Bolivie, c’est aussi un peuple, des peuples plutôt. Indiens quechuas et aymaras, métis, descendants d’esclaves…

métis, descendants d’esclaves…

Elle est Amazonie et Andes, nature et culture à la fois. Mais elle vit au rythme de l’Amérique latine bien réelle d’aujourd’hui, écartelée entre un art de vivre ancestral et les pressions du grand marché mondial. Frissons révolutionnaires et tentations spéculatives s’y défient ouvertement. Si bien que sa réputation de terre la plus placide du continent risque d’y laisser quelques plumes…

La Bolivie est un pays enclavé d’Amérique du Sud entouré par le Brésil, le Paraguay, l’Argentine, le Chili et le Pérou.

Avant la colonisation européenne, le territoire bolivien appartenait à l’Empire Inca, qui était le plus grand État de l’Amérique précolombienne. L’Empire espagnol a conquis la région au XVIe siècle. Seize années de guerre s’ensuivent avant la mise en place de la Bolivie en l’honneur de Simón Bolívar.

La Bolivie est une république démocratique.

La population bolivienne est multi-ethnique avec des Amérindiens, des Métis, des Européens, des Asiatiques et des Africains. La  langue principale est l’espagnol, bien que les langues aymara et quechua soient également fréquentes. La constitution bolivienne de 2009 reconnaît 37 langues officielles. En raison de cultures différentes, la Bolivie jouit d’une grande diversité dans des domaines comme l’art, la cuisine, la littérature et la musique.

langue principale est l’espagnol, bien que les langues aymara et quechua soient également fréquentes. La constitution bolivienne de 2009 reconnaît 37 langues officielles. En raison de cultures différentes, la Bolivie jouit d’une grande diversité dans des domaines comme l’art, la cuisine, la littérature et la musique.

Avant la conquête espagnole, les Andes étaient habitées par de nombreuses cultures, dont la plus importante fut certainement la civilisation de Tiahuanaco. Au XVe siècle, les Incas intégrèrent une partie de l’actuelle Bolivie dans leur empire. Les hauteurs de la Bolivie étaient peuplées de polythéistes (religion Inca).

La colonisation espagnole

Les Espagnols découvrirent à leur arrivée au XVIe siècle, une très grande quantité d’argent dans les mines de Potosí. Ils y imposèrent graduellement le catholicisme.

L’indépendance et l’ère des caudillos (1825-1884)

Les luttes pour l’indépendance débutent en 1809 et celle-ci est acquise en 1825, grâce a ux armées de Bolívar. La Bolivie et le Pérou constituent, sous le nom de Confédération péruano-bolivienne, un seul pays de 1836 à 1839. Comme le Pérou, le Chili, Mexique, ou la Colombie, le pays fait appel à la Bourse de Londres pour financer ses sociétés minières. Bolivar nationalise les mines abandonnées pour les revendre le 2 août 1825.

ux armées de Bolívar. La Bolivie et le Pérou constituent, sous le nom de Confédération péruano-bolivienne, un seul pays de 1836 à 1839. Comme le Pérou, le Chili, Mexique, ou la Colombie, le pays fait appel à la Bourse de Londres pour financer ses sociétés minières. Bolivar nationalise les mines abandonnées pour les revendre le 2 août 1825.

La Bolivie connaît tout au long du XIXe siècle une période d’instabilité politique, marquée par de fréquents coups d’État et l’intervention fréquente de l’armée qui totalise alors deux tiers des dépenses publiques de l’État central. Dans l’ère des caudillos qui s’étend sur une large partie du XIXe siècle, le pays passe d’un longue période d’indépendance (23 ans) sous le règne d’une bourgeoisie de caudillos créole, instruits à l’école militaire espagnole, au règne de caudillos d’origine plus populaires et indigènes mais cruels qui devaient leur position à leur ascension dans la hiérarchie militaire.

La démocratie « restreinte » (1884-1920)

À l’issue des premiers revers de la guerre du Pacifique (1879-1884) menée contre le Chili, la Bolivie se dote, en 1880, d’une 11e constitution depuis son indépendance. En 1884, le président Gregorio Pacheco inaugure une nouvelle ère politique et instaure un corps électoral restreint. Puis, le coup d’État « libéral » de 1899 engage une nouvelle tendance qui tiendra les rênes du pays  jusqu’en 1920 au moment où un soulèvement initie une nouvelle période d’instabilité qui est minée davantage par la crise économique qui suivit le krach de 1929. Le président Salamanca engage alors son pays dans la très meurtrière guerre du Chaco contre le Paraguay, avec lequel un conflit larvé existait depuis dix ans.

jusqu’en 1920 au moment où un soulèvement initie une nouvelle période d’instabilité qui est minée davantage par la crise économique qui suivit le krach de 1929. Le président Salamanca engage alors son pays dans la très meurtrière guerre du Chaco contre le Paraguay, avec lequel un conflit larvé existait depuis dix ans.

Suite à la défaite, la Bolivie perd une grande partie de son territoire. Elle avait aussi perdu son unique accès à la mer dans la guerre du Pacifique contre le Chili. En 1903, elle vend la région d’Acre au Brésil par le traité de Petrópolis.

Le mouvement nationaliste révolutionnaire (1952-1964)

du pétrole en Amérique latine. La période se caractérise surtout par un renouvellement du paysage politique. Le Movimiento Nacionalista Revolucionario, qui sera amené à jouer un rôle pivot dans la vie politique du pays jusque dans les années 1960, est créé en 1941. Malgré l’opposition de l’armée, il accède au pouvoir en avril 1952 après une nouvelle période d’instabilité politique. Il octroie le suffrage universel, entame sous la pression paysanne une réforme agraire en 1953 et nationalise, moyennant de fortes indemnisations, les mines d’étain. Sa politique interventionniste s’infléchit progressivement et s’ouvre largement à l’influence des États-Unis dont l’aide représente, en 1958, le tiers du budget national.

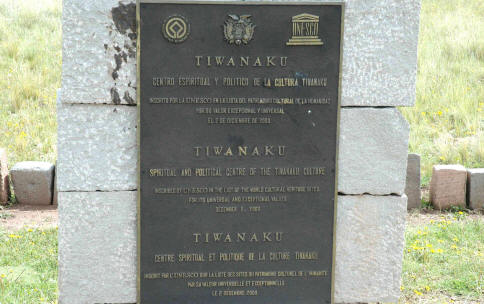

Photos de haut en bas: Cordillère des Andes, plaque indiquant le centre spirituel et politique de la culture Tiwanaku, lac Titicaca (côté bolivien), la célèbre « Porte du Soleil » repère astronomique des Tiwanakus, famille bolivienne attendant le transport publique

Pas de commentaire