On ne peut visiter la très belle ville de Barcelone sans être fortement impressionné par les oeuvres de l’architecte catalan Antonio Gaudi.

La plus remarquable est La Sagrada Família qui est la basilique mineure catholique de Barcelone. C’est l’un des exemples les plus connus du modernisme catalan et un monument emblématique de la ville. Œuvre inachevée de Gaudí, la Sagrada Família est située dans le quartier du même nom. L’architecte a fait de cet édifice un poème mystique. Il a également fait preuve de grandes audaces de construction, telles la manière de concevoir la structure d’arc parabolique ou la combinaison des traitements sculpturaux naturalistes et de l’abstraction des tours.

La Sagrada Família est le monument le plus visité d’Espagne, dépassant l’Alhambra de Grenade et le musée du Prado à Madrid. Il attire plus de 3 millions de visiteurs. L’œuvre réalisée du vivant d’Antonio Gaudí, la crypte et la façade de la Nativité, a été déclarée patrimoine de l’humanité par l’Unesco en 2005.

Les travaux sont exclusivement financés par l’aumône. En conséquence, il n’a pas été possible de construire simultanément les différentes parties du monument lorsqu’il l’eut fallu. Mais depuis les années 1990, grâce à l’affluence de visiteurs, on doit payer pour la visiter et les revenus générés par les entrées ont permis d’accélérer la construction et de penser qu’un jour, d’ici 20 ans, cette œuvre gigantesque et si originale sera terminée. De visite en visite, on peut voir l’avancement des travaux et grâce aux photos des albums affichées dans ce photoreportage et captées par Claude Dupras en 2003, 2005, 2006 et 2011, le lecteur pourra le constater.

Histoire

Le 31 décembre 1881, Josep Maria Bocabella mandaté par « l’association des dévots de Saint-Joseph » acquiert, avec de l’argent collecté par l’aumône, l’îlot de maisons compris entre les rues Mallorca, Marina, Provença, et Sardenya. L’objectif est d’y élever une église dédiée à la Sainte Famille. En plus de l’église, le projet prévoit la construction d’écoles. Le premier architecte nommé est Francesc de Paula Villar i Lozano. Il élabore un projet d’église de style néo-gothique comprenant une nef de trois vaisseaux fermée par un chœur à déambulatoire. Le jour de la Saint-Joseph de 1882, l’évêque en pose la première pierre en accord avec la proclamation du concile Vatican I qui fait de saint Joseph le patron de l’Église universelle.

L’idée de Bocabella est de faire de l’édifice une réplique du sanctuaire de Lorette que l’on suppose être la maison de Joseph et de Marie à Nazareth. Del Villar refuse cette approche. Les désaccords se multiplient entre lui, Bocabella et son assesseur, l’architecte Joan Martorell Montells. Ce dernier recommande en 1883 son ancien apprenti Antonio Gaudí, porteur d’un projet plus ambitieux.

L’idée de Bocabella est de faire de l’édifice une réplique du sanctuaire de Lorette que l’on suppose être la maison de Joseph et de Marie à Nazareth. Del Villar refuse cette approche. Les désaccords se multiplient entre lui, Bocabella et son assesseur, l’architecte Joan Martorell Montells. Ce dernier recommande en 1883 son ancien apprenti Antonio Gaudí, porteur d’un projet plus ambitieux.

Nouvel architecte

Le projet présenté par Gaudí, alors âgé de 31 ans, constitue un changement total par rapport à celui de son prédécesseur. Il prévoit la construction d’un temple à l’architecture issue de son imagination personnelle, de tendance naturaliste-moderniste. Ce nouveau projet augmente sensiblement les dimensions de l’église et prévoit une grande tour centrale de 170 mètres de haut dédiée à Jésus-Christ.

Accepté avec un grand enthousiasme par le promoteur, le nouvel architecte va dédier le reste de sa vie à cette œuvre. Il consacra ses quinze dernières années exclusivement à la réalisation de la Sagrada Família. Une école pour les enfants des ouvriers est construite à proximité de la basilique. Gaudi y installe aussi ses bureaux et un endroit pour y vivre.

En décembre 1884, Gaudí signa le projet dans la chapelle Saint-Joseph, dans l’abside de la crypte. Cette année-là une équipe comprenant huit manœuvres, dix tailleurs de pierres, douze sculpteurs et un nombre indéterminé de charpentiers et de serruriers travailla au chantier. En 1886, les sept chapelles de la Crypte sont construites. En 1891 les travaux de la façade de la Nativité commencèrent.

En décembre 1884, Gaudí signa le projet dans la chapelle Saint-Joseph, dans l’abside de la crypte. Cette année-là une équipe comprenant huit manœuvres, dix tailleurs de pierres, douze sculpteurs et un nombre indéterminé de charpentiers et de serruriers travailla au chantier. En 1886, les sept chapelles de la Crypte sont construites. En 1891 les travaux de la façade de la Nativité commencèrent.

Gaudí présente les travaux du temple aux représentants du Vatican en 1915. À cette occasion, Monseigneur Ragonesi qualifie Gaudí de « Dante de l’architecture ». Gaudí comprit qu’il ne verrait jamais son œuvre achevée et qu’à sa mort, le projet risquait d’être amputé par manque de financements ou d’intérêts. Il pensait que s’il construisait d’abord la nef centrale pour ensuite l’agrandir progressivement avec l’érection des tours, de l’abside, et de ses façades, le projet pourrait être modifié et le chantier s’arrêter dès que l’église pourrait remplir sa fonction de lieu de culte. Pour cette raison, il décida d’élever au maximum d e leurs hauteurs des parties significatives mais peu fonctionnelles et extérieures au temple. De cette manière, il rendit impossible la modification de la hauteur prévue : les parties construites ne trouveront leur utilité que lorsque le temple sera intégralement terminé, et, chose plus importante encore, il laissa une marque importante de son style architectural très personnel, ce qui servit de guide à sa mort pour la poursuite du chantier. Gaudí ne vit construit que la façade de la Nativité, la tour Saint-Barnabé et une partie du côté extérieur du mur de l’abside.

e leurs hauteurs des parties significatives mais peu fonctionnelles et extérieures au temple. De cette manière, il rendit impossible la modification de la hauteur prévue : les parties construites ne trouveront leur utilité que lorsque le temple sera intégralement terminé, et, chose plus importante encore, il laissa une marque importante de son style architectural très personnel, ce qui servit de guide à sa mort pour la poursuite du chantier. Gaudí ne vit construit que la façade de la Nativité, la tour Saint-Barnabé et une partie du côté extérieur du mur de l’abside.

En 1906, une fois les travaux de la « casa Milà » achevés, Gaudí se concentra presque exclusivement au projet de la Sagrada Família, en concevant les plans du temple et en en dirigeant la construction. Ce chantier occupa toute sa carrière durant un quart de siècle.

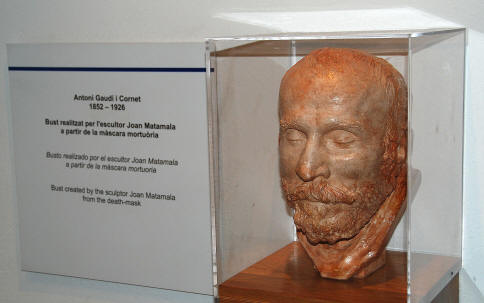

Renversé par un tramway, Antoni Gaudí décéda le 10 juin 1926. Il est enterré dans la crypte, dans la chapelle dédiée à la Mère de Dieu des Carmes le 12 juin 1926. L’église était à peine commencée. Son masque mortuaire permis à un artiste de réaliser un buste de Gaudi.

Héritage du maître

De 1926 à 1936, l’assistant de Gaudí, Domènec Sugrañes acheva les travaux des trois tours qui restaient à finaliser pour terminer l’ensemble de la façade de la Nativité.

La guerre civile espagnole

Durant la guerre civile espagnole, la majeure partie de l’atelier de Gaudí fut incendiée. En raison de la destruction des ébauches, des maquettes, des modèles du temple et d’informations sur la manière de travailler tout à fait particulière de Gaudí, il ne restait aucun plan directeur indiquant comment terminer l’ouvrage. Aussi, quand en 1944, on reprit la construction de la Sagrada Família, il fallut définir dans un premier temps comment procéder pour la poursuite du chantier, tout en restant le plus fidèle possible aux idées de Gaudí. Les architectes Francesc Quintana, Isidre Puig i Boada et Lluís Bonet i Garí s’acquittèrent de cette tâche difficile et Jaume Busquets réalisa ce travail pour les sculptures.

Les travaux commencèrent l’année suivante, les tours furent achevées et inaugurées pour le cinquantième anniversaire de la mort de Gaudí en 1976. La construction de la crypte s’acheva en 1958 et le musée ouvrit en 1961.

Les travaux commencèrent l’année suivante, les tours furent achevées et inaugurées pour le cinquantième anniversaire de la mort de Gaudí en 1976. La construction de la crypte s’acheva en 1958 et le musée ouvrit en 1961.

Josep Maria Subirachs commença en 1986 le statuaire de la façade de la Passion. L’installation des premières statues en 1990 provoqua de nombreuses polémiques en raison de leurs styles contemporains et arides, très différent de celui que Gaudí appliqua à sa façade de la Nativité. Les travaux des voûtes des nefs commencèrent en 1995 par les collatéraux suivis en 2000 par la nef centrale. La couverture du temple a été complétée en 2008.

Période contemporaine

Depuis 1987, les travaux sont sous la direction de Jordi Bonet i Armengol. Les faiblesses dans les matériaux utilisés pour la crypte obligent à procéder à des renforcements. Ceux-ci se terminent en 2002. Cette même année voit le début des travaux de la façade de la Gloire. Trois ans après, en 2005, la partie construite sous la direction de Gaudí (la crypte et la façade de la Nativité) est classée au patrimoine culturel de l’Humanité par l’Unesco.

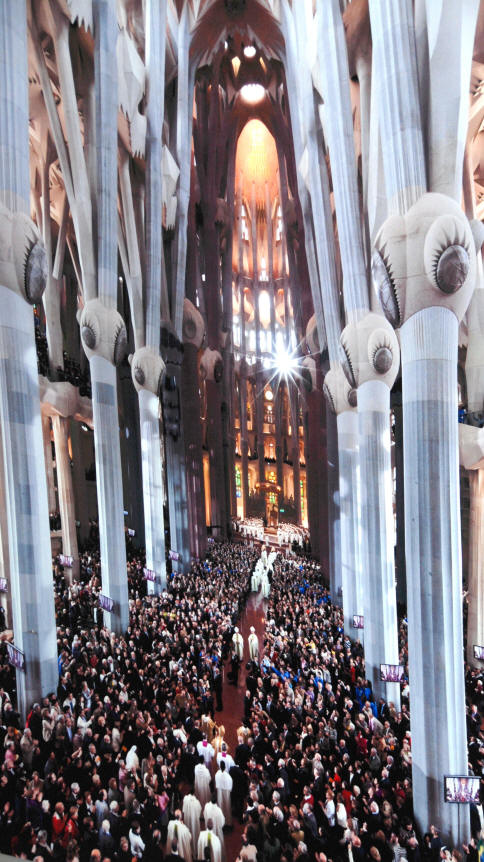

La Sagrada Familia est couverte en 2008 et est ouverte au culte conformément au souhait de Joan Rigol. En 2009, les premières structures de la tour de la Vierge apparaissent. L’église est consacrée par le pape Benoît XVI le 7 novembre 2010.

D’après des estimations basées sur les avancées des techniques modernes et la croissance des dons, la construction devrait s’achever en 2026 pour le centenaire de la mort de Gaudí.

Financement

La construction de la Sagrada Família n’est financée que par l’aumône et les dons à l’exclusion de tous fonds publics. Si certains mécènes de Gaudí sont connus comme le célèbre Eusebi Güell i Bacigalupi, comte Güells, la majorité des donateurs est anonyme  et les montants inconnus.

et les montants inconnus.

La majeure partie des fonds provient des entrées pour la visite du temple. En 2008, 2,7 millions de personnes ont visité le temple[2]. Les tarifs des entrées individuelles s’échelonnent entre 10 € et 16 €.

Après une baisse de 27 % des visiteurs en 2009, le budget alloué à la construction était de 18 millions d’euros.

Les fonds et le rythme de construction sont gérés par une association à but non lucratif autonome et privée créée en 1893 et présidée par l’archevêque de Barcelone. La direction et la coordination des travaux sont déléguées à des professionnels sans intérêt ecclésiastique.

Architecture

Gaudí avait de solides connaissances liturgiques, sur lesquelles il a pu appuyer ses réflexions pour définir une nouvelle architecture religieuse.

Gaudí avait de solides connaissances liturgiques, sur lesquelles il a pu appuyer ses réflexions pour définir une nouvelle architecture religieuse.

Le plan au sol de l’édifice au-dessus de la crypte est une croix latine classique comprenant une nef de cinq vaisseaux (vaisseau central flanqué d’un double collatéral de part et d’autre) ouvrant sur un transept à trois nefs, et une abside dotée d’un très grand déambulatoire. Celui-ci s’ouvre sur sept chapelles rayonnantes polygonales et deux escaliers en colimaçon donnant accès aux chœurs qui entourent l’abside.

Les chapelles sont consacrées au culte de saint Joseph. Au pied de l’église sont situées les grandes chapelles circulaires des baptêmes, celles des pénitents et des vertus théologales : Foi, Espérance, et Charité.

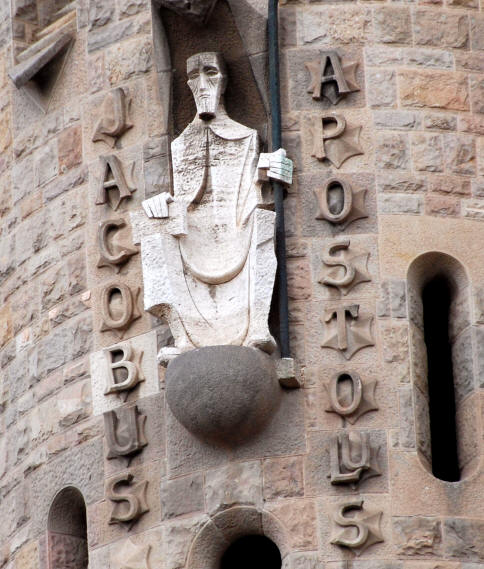

Gaudí conçoit une iconographie complexe qui se base sur la fonction de temple catholique de son édifice et sur le culte religieux dont il adapte tous les éléments aux rites liturgiques. À ces fins, Gaudí s’inspire principalement de «L’an Liturgique» de Prosper Guéranger. Il s’agit d’une compilation de tous les cultes et festivités religieuses se déroulant dans l’année comme le Missel de Rome et le Cérémonial de l’évêque. Pour Gaudí, la Sagrada Família est un hymne à Dieu dans lequel chaque pierre est une strophe. L’extérieur du temple représente l’Église, à travers les apôtres, les évangélistes, la Vierge et Jésus. La tour principale Lui est dédiée et symbolise le triomphe de l’Église. L’intérieur est une adulation à l’Église universelle. La croisée du transept est une vénération à la Jérusalem céleste, symbole mystique de la paix.

Les colonnes

Les piliers de la nef centrale sont structurés en arbre : les colonnes de base sont inclinées et se ramifient en branches et en feuilles. Les troncs des colonnes intérieures sont réalisés par des intersections successives de polygones en étoile. Ils se terminent par un chapiteau en forme de nœud elliptique d’où sortent des colonnes plus fines qui forment les branches. Les colonnes soutenant le transept et l’abside sont faites de porphyre, un matériau très résistant en provenance d’Iran.

Les piliers de la nef centrale sont structurés en arbre : les colonnes de base sont inclinées et se ramifient en branches et en feuilles. Les troncs des colonnes intérieures sont réalisés par des intersections successives de polygones en étoile. Ils se terminent par un chapiteau en forme de nœud elliptique d’où sortent des colonnes plus fines qui forment les branches. Les colonnes soutenant le transept et l’abside sont faites de porphyre, un matériau très résistant en provenance d’Iran.

Le système de construction des colonnes de support de la place du parc Güell a été réutilisé pour les colonnes des nefs de la Sagrada Família. Il s’agit d’éléments préfabriqués d’un mètre de hauteur avec une armature correspondante et des mosaïques pour décoration. Les pierres sont, selon les colonnes, des pierres de Montjuïc, du granite, du basalte et du porphyre. Comme au parc Güell, Gaudí a utilisé du béton armé pour les pointes des campanules de la façade de la Nativité où il a validé l’usage du ciment Portland.

Les colonnes intérieures respectent divers symboles : les quatre de la croisée de transept sont dédiées aux évangélistes et les douze qui entourent cette croisée sont dédiées aux apôtres. Saint Pierre et saint Paul sont à côté de l’autel. Le reste des colonnes est dédié aux diocèses qui ont continué l’œuvre des apôtres : dans la croisée, ceux de Catalogne et, dans la nef centrale, ceux du reste de l’Espagne. Les collatéraux (les nefs latérales) sont dédiés aux cinq continents. Chaque colonne porte un saint patron du diocèse qu’elle représente.

Voûtes

Les voûtes possèdent des clefs de voûte perforées de forme hyperboloïde pour permettre l’arrivée de chaleur naturelle. Un élément central dans la conception gaudienne de la structure architecturale de l’édifice est l’arc parabolique ou chaînette, également nommé funiculaire de forces, qui est considéré comme l’élément le plus adéquat pour supporter les contraintes. Au moyen de simulations avec plusieurs poly-funiculaires expérimentaux, Gaudí détermine la forme optimale de la structure pour supporter la pression des arcs et des voûtes. L’architecte avait déjà appliqué cette technique dans la crypte de la colonie Güell avant de la mettre en œuvre à la Sagrada Família. Il développe une technique de modélisation respectant les échelles de distances et de poids à partir de fils entrelacés sous lesquels sont suspendus de petits sacs de lests. Les fils ainsi lestés représentent la voûte inversée et reproduisent la forme optimale de la structure en traction. Lors de l’inversion du modèle, c’est-à-dire quand le bas du fil devient le sommet de la voûte, on obtient la structure correspondante pour travailler en compression pour le poids correspondant au lest. Gaudí a nommé cette technique « stéréostatique » ; il écrit à propos de son procédé : « la structure qu’aura la Sagrada Família, je l’ai d’abord expérimentée à la colonie Güell. Sans ce premier essai, je n’aurai pas pu l’adapter au Temple ».

Les voûtes possèdent des clefs de voûte perforées de forme hyperboloïde pour permettre l’arrivée de chaleur naturelle. Un élément central dans la conception gaudienne de la structure architecturale de l’édifice est l’arc parabolique ou chaînette, également nommé funiculaire de forces, qui est considéré comme l’élément le plus adéquat pour supporter les contraintes. Au moyen de simulations avec plusieurs poly-funiculaires expérimentaux, Gaudí détermine la forme optimale de la structure pour supporter la pression des arcs et des voûtes. L’architecte avait déjà appliqué cette technique dans la crypte de la colonie Güell avant de la mettre en œuvre à la Sagrada Família. Il développe une technique de modélisation respectant les échelles de distances et de poids à partir de fils entrelacés sous lesquels sont suspendus de petits sacs de lests. Les fils ainsi lestés représentent la voûte inversée et reproduisent la forme optimale de la structure en traction. Lors de l’inversion du modèle, c’est-à-dire quand le bas du fil devient le sommet de la voûte, on obtient la structure correspondante pour travailler en compression pour le poids correspondant au lest. Gaudí a nommé cette technique « stéréostatique » ; il écrit à propos de son procédé : « la structure qu’aura la Sagrada Família, je l’ai d’abord expérimentée à la colonie Güell. Sans ce premier essai, je n’aurai pas pu l’adapter au Temple ».

Les nefs centrales du temple couvertes par ces clefs de voûte sont terminées en 1993 par l’architecte Jordi Bonet et Armengo. La couverture de la nef centrale est construite à base de voûtes catalanes d’un bloc plan fixées à une hauteur de 45 mètres, munies d’une pièce triangulaire de verre de Venise. Dans ses espaces intermédiaires, celui-ci est vert et doré à la façon des mosaïques ; il représente alors une feuille de palmier.

Les nefs centrales du temple couvertes par ces clefs de voûte sont terminées en 1993 par l’architecte Jordi Bonet et Armengo. La couverture de la nef centrale est construite à base de voûtes catalanes d’un bloc plan fixées à une hauteur de 45 mètres, munies d’une pièce triangulaire de verre de Venise. Dans ses espaces intermédiaires, celui-ci est vert et doré à la façon des mosaïques ; il représente alors une feuille de palmier.

Gaudí modifie sa conception du temple au fil du temps, et ce d’autant plus que les interruptions des travaux pour motif économique lui donnent plus de temps pour imaginer de nouvelles solutions structurelles. Il profite de ses expérimentations sur d’autres projets pour incorporer à la Sagrada Família ses innovations les plus réussies : la crypte de la colonie Güell et les galeries et les viaducs du parc Güell ont servi pour adopter de nouvelles solutions architecturales basées sur des hyperboloïdes, des paraboloïdes et des colonnes hélicoïdales. De même, les tours de la Sagrada Família sont inspirées d’un projet non réalisé pour une mission catholique franciscaine à Tanger en 1892.

Gaudí modifie sa conception du temple au fil du temps, et ce d’autant plus que les interruptions des travaux pour motif économique lui donnent plus de temps pour imaginer de nouvelles solutions structurelles. Il profite de ses expérimentations sur d’autres projets pour incorporer à la Sagrada Família ses innovations les plus réussies : la crypte de la colonie Güell et les galeries et les viaducs du parc Güell ont servi pour adopter de nouvelles solutions architecturales basées sur des hyperboloïdes, des paraboloïdes et des colonnes hélicoïdales. De même, les tours de la Sagrada Família sont inspirées d’un projet non réalisé pour une mission catholique franciscaine à Tanger en 1892.

Comme pour la partie extérieure de l’édifice, l’intérieur a une grande signification religieuse : la coupole de l’abside est couverte d’une mosaïque représentant les habits de Dieu couvrant la voûte céleste. Depuis le triforium supérieur de l’abside tombent sept rayons de lumière qui symbolisent l’Esprit saint. L’autel est démarqué par un arc de triomphe qui porte le calvaire de Jésus, complétant ainsi la sainte Trinité. L’arc triomphal porte le chant du Gloria de la messe, tel un baldaquin couronné par une croix de laquelle sort une figue qui couvre l’ensemble de son ombre, et un lampadaire de cinquante lampes à huile inspiré de la basilique Saint-Jean de Latran.

Tours et Ciborium

Une fois achevée, l’église comptera dix-huit tours. Elles ont un profil parabolique et disposent d’escaliers hélicoïdaux. L’une, sur l’abside, symbolisera la Vierge et sera couronnée par une étoile à douze pointes. À chacun des douze apôtres sera dédiée l’une des quatre tours des trois portails. De la même manière, les évangélistes seront associés aux quatre campaniles de 125 mètres entourant le ciborium central. Leurs pinacles seront couronnés par les symboles des évangélistes : l’homme pour saint Matthieu, le lion pour saint Marc, le taureau pour saint Luc et l’aigle pour saint Jean. Au centre, le ciborium doit être surmonté d’une grande tour lanterne de 170 mètres dédiée au Christ. Elle sera située au-dessus de la croisée et surmontée d’une « croix de Gaudí » tridimensionnelle.

Une fois achevée, l’église comptera dix-huit tours. Elles ont un profil parabolique et disposent d’escaliers hélicoïdaux. L’une, sur l’abside, symbolisera la Vierge et sera couronnée par une étoile à douze pointes. À chacun des douze apôtres sera dédiée l’une des quatre tours des trois portails. De la même manière, les évangélistes seront associés aux quatre campaniles de 125 mètres entourant le ciborium central. Leurs pinacles seront couronnés par les symboles des évangélistes : l’homme pour saint Matthieu, le lion pour saint Marc, le taureau pour saint Luc et l’aigle pour saint Jean. Au centre, le ciborium doit être surmonté d’une grande tour lanterne de 170 mètres dédiée au Christ. Elle sera située au-dessus de la croisée et surmontée d’une « croix de Gaudí » tridimensionnelle.

Le ciborium surmonté de la tour de Jésus a été défini ainsi par Gaudí : « le ciborium est l’exaltation du temple. Il a une vie extérieure, il doit donner la lumière de l’autel ; puisque la croisée est le lieu le plus sombre du temple, au-dessus de lui il doit y avoir le couronnement de l’édifice pour accentuer sa forme pyramidale »

Pas de commentaire